欢迎来到博奥智能官方网站 !

全国咨询热线:

0755-23129312

0755-23129312

深圳市博奥智能科技有限公司成立于2011年,坐落于科技前沿——深圳,公司自成立以来一直专业致力于自助终端机、工业控制计算机、电子产品PCBA控制板、软件等产品定制开发服务;同时批发销售身份证阅读器、证件OCR扫描仪、高拍仪、访客机、人脸识别测温机、闸机、安检门等产品;

自助终端机定制:定制各种场景各种款式非标终端机;例如访客机、景区自助取票机、医院缴费查询机、医院自助取单机、社保查询机、室内外广告机、排队叫号机、工控一体机、电力缴费查询机、图书自助销售机、便携式计算机、酒店自助入住机、自助收银机等终端。

PCBA开发定制:为客户定制开发儿童玩具、汽车用品、教学用品、医疗用品、智能音箱、智能家居、小家电、消费礼品、家电产品、智能垃圾桶、美容小产品,智能物联等产品的PCBA控制板、驱动板。

软件开发定制: 终端机应用系统、酒店自助入住管理系统、访客登记管理系统、门禁考勤系统、人脸识别系统、快递柜管理系统、APP、小程序、OCR识别等软件的开发定制。

公司拥有一支技术过硬研发团队,在产品的外观结构、硬件设计、软件开发方面有着丰富的设计经验,目前公司所开发生产的产品性能稳定、安装简便、便于维护,适用性强等特点,广泛应用于公共交通,教育、电力、军工、金融、医药器械、数控、仪表、科研、政府部门、物业管理、企业工厂、医院、酒店宾馆、智能大厦、机关事业单位等场所。

产品概述 单屏智能访客机系列产品,搭配13.3寸双面LCD显示屏幕(可选10.1寸),内嵌深度学习人脸识别算法。内嵌身…

产品概述 访客机管理系统主要针对来访人员进行信息化登记,相比传统手工登记提高了工作效率,同时快将访客信息以电子化形式…

产品概述 BA-T13A访客机是一款双屏13.3寸桌面式智能来访人员登记管理一体机,外观精美,结实耐用,外…

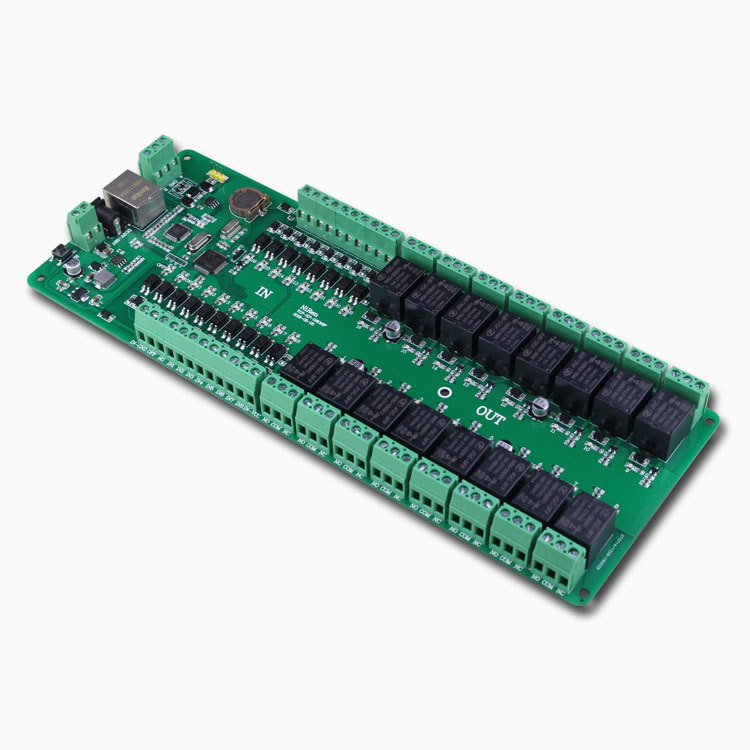

产品简介 BA-TCP16P 型网络继电器是博奥智能推出的物联网远程控制设备。设备实现了TCP 网络远程控制和…

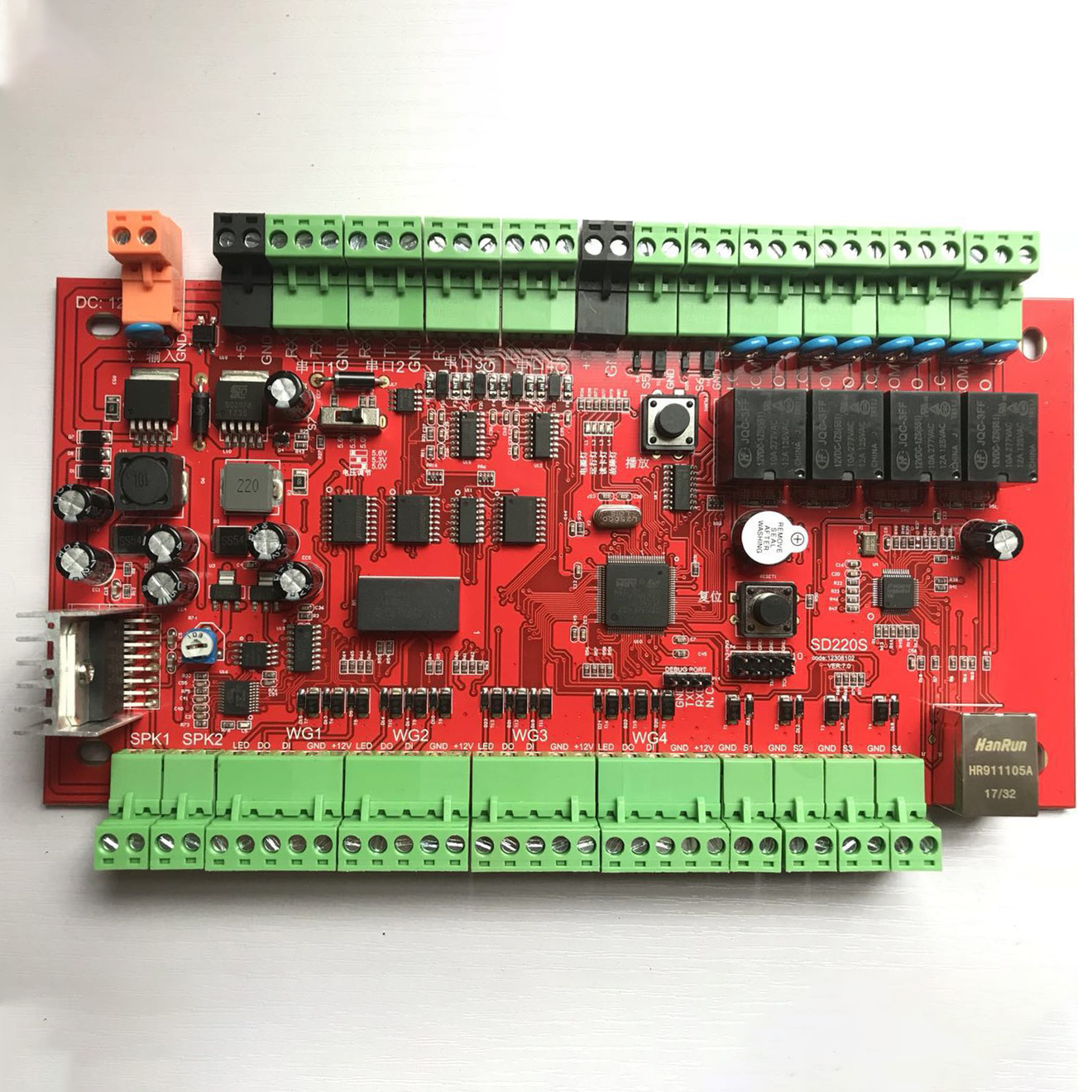

产品介绍(也可以用身份证号码授权) 我司自主研发的BD220是一款多功能的门禁控制器,支持身份证阅读器…

人证比对核验登记一体机协助疫情防空,可对进出人员实行实名登记概述 人证核验访客机系统由10.1寸触显一体屏和…

自助服务终端是以“24小时随时随地自助服务”为系统设计理念,,可以缓解传统营业厅人流量过大的问题,弥补原来营业时间上的不足,避免顾客在营业厅办理业务的烦恼,使顾客感受到轻松、便捷、体贴的服务;自助服务终端应用比较广泛,主要应用到影院、行政办事大厅、景区、医院、电信营业厅、代收费点、车站、码头、机场、大型商场等公共场所;比如放置在影院可实现线上和线下的互动,取票、购票、账户查询、注册、充值、电影预览、广告精准投放、礼品售卖或发放等功能;放置在政府行政办事大厅可以可以实现信息展示、网上办事、水费缴纳、手机充值、汽车购票、燃气缴费、路桥缴费等功能,最终逐步增加各种涉及民生的缴费功能;放置到医院可以实现自助查询、发卡、挂号、取号、缴费、X光胶片打印、化验单打印等业务;自助服务终端具有节省人员开支、降低营业成本、24小时连续工作、无差错运行、数据采集等优点

博奥智能所经营的智能自助服务终端主要为客户定制为主,定制终端外观有立式自助服务终端,台式智能服务终端,卧式智能服务终端 柜式智能服务终端,壁挂式自助服务终端,穿墙式自助服务终端等,按照使用功能分为院线自助售取票终端、智能访客服务终端、政务自助服务终端、景区自助领取票终端、车站自助取票终端终、营业执照打印终端、快递收发自助柜、社保自助服务终端、医疗自助服务终端、银行自助服务终端、环保自助服务终端、商业售卖自助终端、广告投放自助终端等;定制合作方式分OEM/ODM方式。

博奥智能电子硬件PCBA控制板方案开发涵盖终端机专用的单目/双目摄像头模组方案定制开发;LED指示灯控制板开发;热敏打印机控制板方案定制开发;快递柜售货柜锁控板方案定制开发;VR/AR夜视仪所用单目/双目微型显示模组方案定制开发;以及儿童玩具、汽车电子、教学用品、医疗保健、成人用品、按摩器械、安防通信、智能音箱、智能家居、小家电、消费礼品、家电产品、智能垃圾桶、美容小产品,门禁考勤,通道闸机、工业控制、仪表仪器、智能物联等产品的PCBA控制板方案定制开发。

博奥智能电子硬件PCBA控制板方案从样品开发到批量加工再到交付提供一站式服务,后期批量下单,支持免费开发服务;我公司所定制方案开发周期短,交付时间快,方案性能稳定,品质保证,价格合理,我们用百分之百的诚意期待着与您的合作。

博奥智能软件定制开发秉承我公司所定制自助终端机为基础,为客户定制开发自助终端管理系统,如访客管理系统、自助打印管理系统、酒店自助入住系统、自助售票管理系统、自助查询缴费系统、排队叫号系统、自助收银系统、广告播放系统、自助借书系统、人脸识别系统、快递柜管理系统、政务自助办理系统、自助挂号系统、自助拍照管理系统、自助填表系统;免费提供SDK开发包及接口对接业务,同时根据客户求开发各种行业管理软件、一卡通管理系统、公司管理系统、园区管理系统、门禁考勤系统、APP、小程序等服务;完善软件开发服务覆盖教育、机关、医疗、金融、餐饮、家政、旅游、电商、地产、社交、物流、物联网、娱乐各个行业

公司有多年经验的研发团队,承接包各种场景应用非标终端机外观结构设计及加工组装、电子产品PCBA控制板驱动模块定制开发,软件定制开发(管理系统、APP、OCR识别技术)等服务.

公司一直致力于为客户提供完整、全面的产品定制解决方案,提供及时、专业、有效的服务,完整的解决方案及专业的服务模式已成功的应用于政府、学校、金融、机场、车站、医院、酒店、大型商场、影院、高档写字楼、工厂等场所及行业。

历时多年发展,我公司向您提供访客登记系统方案、人证登记解决方案、电子产品PCBA控制板方案、工控产品解决方案、自助服务终端定制方案、信息发货方案支持软件开发等

从方案规划,产品推荐,上门演示,送样测试、批量安装调试,售后维护与技术支持,真正的从客户角度出发,让电脑IT应用上感受到我们的专业、热情、周到、诚信!

自助终端机定制组装 电子硬件PCBA控制板开发加工 软件系统APP开发

博奥智能访客管理系统是根据当前外企公司、事业单位、政府机构、工厂等在访客管理方面的现实需求,而开发的一款专业的访客管理平台。

博奥智能访客管理平台将访客预约、邀约、访问通知、访问审核、预约签入、访问签出等功能集成一体,简化来访流程,使企业对于访客来访管理更轻松,及时了解访客动态,加快访客签入/签出的速度,使企事业单位可以更高效的,科学的管理外来人员的到访。

博奥智能访客管理系统功能模块分为:后台管理端、访客机端、内部员工端、访客端。

后台管理端主要功能:访客记录查询,访问记录审核、访客信息管理,员工管理,到访原因维护,系统配置等。

访客机端主要功能:、访客扫码登记、访客签到(提前预约、内部员工邀约到访)、访客签出。

内部员工端主要功能:被访记录查询、访问审核、邀约访客到访、发送邀约二维码给访客。

访客端主要功能:访客信息录入、访客提前预约信息录入、拜访记录查看。

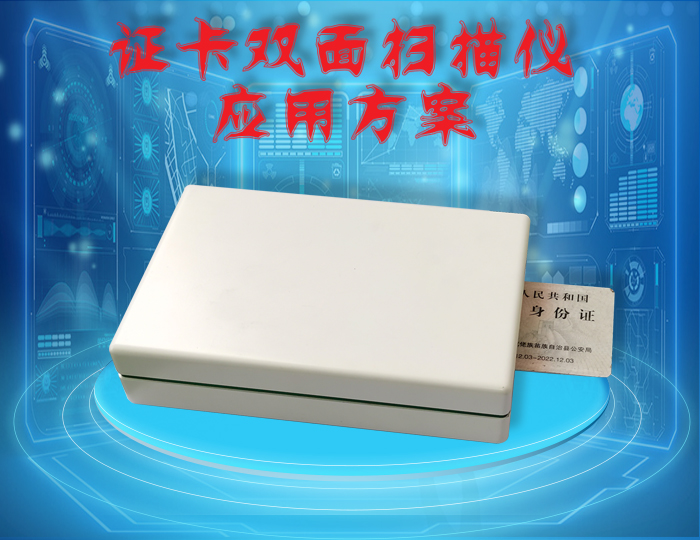

桌面式证卡双面扫描仪是一种中国居民身份证信息采集设备,其包含身份证件的正反双面图像扫描功能;同时也对二代身份证的芯片数据进行读取。随着行业工作开展对身份核对的需求逐步提高,本设备应用于政府机关、公安、金融、保险、电信、酒店等行业单位;支持定制各种扫描仪方案。

本设备的主要特性如下:

双面扫描二代身份证及外国人永久居留身份证图像

扫描时同步读取二代身份证及外国人永久居留身份证芯片内所有信息

可存储彩色或灰度身份证图像

可作为单机直接连接电脑在桌面使用

可作为内部模块嵌入终端设备使用

可通过按键强制退卡

断电自动退卡(可选)

支持通过SDK进行二次开发

可兼容扫描银行卡及其他同尺寸卡片

人证核验手持机是一款基于Andriod系统的5寸手持式居民身份证阅读机具。该产品集成了身份证阅读模块和指纹采集模块,具备指纹识别、身份证读取功能,通过居民身份证指纹比对算法或人脸算法可以实现“身份证+指纹”、“身份证+人脸”、“身份证+指纹+人脸”的人证合一核验模式需求,可以应用各种行来及各各场景中,支持定制APP功能。

人证核验APP软件是为“人证合一”而自主研发出的进行公民身份核验“实名认证”的软件系统,本软件运行在android系统,使用中控智慧最新研发的人脸识别算法身份证指纹比对算法和可信身份认证支撑平台对接公安部后台,实现无证核验及网证核验,设备可读取二代身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人永久居住证的信息,进行现场比对持证人的指纹信息及人脸信息,进行“人证合一”验证,也可实现卡号登记比对、指纹登记比对、人脸登记比对,准确快速核验用户身份信息,支持核验数据实时查询。

博奥智能自助终端机定制方案是在国家大安全及“互联网+”智慧理念背景下,博奥智能依托OCR识别、人脸识别、物联网、大数据等多种科技手段,自主创新,致力科技成果的转化,重力推出智能出入口控制解决方案、智慧政务解决方案、智慧医疗解决方案、智慧旅游系统解决方案等多种方案模式,融合博奥智能自主研发生产的软硬件系统,促进智慧城市网络化、数字化、信息化和智能化的建设,提供一站式、全场景、全方位的智能服务。博奥智能产品简约性高、兼容性强、功能强大,广泛用于政府机关、金融、医疗、校园、景区等多个领域。

经验丰富的设计团队

高品质产品质量控制

完善的售后服务流程